發(fā) 掘 單 位:新疆文物考古研究所

項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人:胡興軍

克亞克庫都克烽燧遺址位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣境內(nèi)的荒漠地帶,是全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位——孔雀河烽燧群中的一座��,其東距營盤古城47公里���、東南距樓蘭古城233公里?���?兹负臃殪萑汗灿?1座烽燧組成��,沿孔雀河北岸���,呈西北-東南向分布在庫爾勒市至營盤古城之間長約150公里的范圍內(nèi)��。

2019年�,經(jīng)國家文物局批準(zhǔn),新疆文物考古研究所開始對(duì)克亞克庫都克烽燧遺址實(shí)施主動(dòng)性考古發(fā)掘����。2019~2020年累計(jì)發(fā)掘時(shí)間10個(gè)月,發(fā)掘面積1100平方米��。

克亞克庫都克烽燧考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)

一��、遺跡

克亞克庫都克烽燧遺址修筑于一處大型紅柳沙堆上���,是由烽燧本體�、居住房屋等建筑構(gòu)成的一處軍事設(shè)施遺址�����,已清理房屋���、土埂����、木柵欄、踏步各1處���,灰堆5處��。

克亞克庫都克烽燧俯視

紅柳沙堆大致呈橢圓形���,上小下大,下底東西長約60米��,南北最寬35米��,原始高9.8米�。沙堆頂部西側(cè)有一層雅丹狀的黃土堆積,呈傾斜狀分布�����,最厚深達(dá)3米��。在修筑烽燧時(shí),先對(duì)沙堆頂部進(jìn)行平整����,在邊緣平鋪蘆葦草對(duì)其進(jìn)行加固,這樣既增加了沙堆的穩(wěn)定性�����,又?jǐn)U充了沙堆頂部使用面積���。

烽燧修筑于沙堆頂部東側(cè),平面呈方形�,立面呈梯形。由于羅布泊盛行東北季風(fēng)���,烽燧處于迎風(fēng)面的東���、北兩側(cè)因風(fēng)蝕坍塌嚴(yán)重。經(jīng)清理復(fù)原���,烽燧下底邊長9.4�����、現(xiàn)殘高約5.6米����。烽燧由三層或四層土坯夾一層蘆葦草,中部夾放胡楊栣木壘砌而成���。在沙堆頂部西側(cè)����,采用“減地法”“平地立起框架式臺(tái)梁結(jié)構(gòu)” 兩種構(gòu)筑方式修筑有三間房屋��,建筑面積80平方米����。房屋內(nèi)還發(fā)現(xiàn)有涼炕、灶���、柱洞等遺跡���,墻體內(nèi)壁局部還殘存有草拌泥皮和白灰墻面。

克亞克庫都克烽燧東立面

沙堆頂部雅丹黃土一部分被打制成土坯用來修筑烽燧和房屋墻體���,一部分廢棄不用的被直接拋倒于沙堆南側(cè)下����,形成了一道土埂。踏步位于沙堆南坡中部��,沿沙堆走勢(shì)修建�����,是上下沙堆的臺(tái)階���,現(xiàn)僅存外側(cè)護(hù)欄��。在烽燧南側(cè)沙堆下,還發(fā)現(xiàn)木柵欄一道��,呈南北向排列分布�����,性質(zhì)可能為牲畜圈的一道墻�����。

木柵欄局部

以烽燧為中心��,在沙堆四周發(fā)現(xiàn)了5處灰堆遺跡,灰堆依靠沙堆邊緣斜坡呈傾斜狀堆積�����,其中1�����、2���、3��、4號(hào)灰堆為各類生活垃圾的堆積��,5號(hào)灰堆為烽燧風(fēng)蝕坍塌后���,烽燧頂部“突灶”遺跡垮塌后形成的堆積。

二��、出土遺物

遺址中出土各類遺物主要見于1��、2����、3號(hào)灰堆中���,質(zhì)地有陶、銅��、鐵��、木(漆)�����、石�����、骨���、角、紙����、皮、草��、紡織品等��,以有機(jī)質(zhì)文物為主。

鎧甲殘片

遺物種類豐富����,均為戍邊將士日常生活、工作實(shí)用器物殘件�,反映了1200年前邊塞軍旅生活的方方面面。截至2020年12月31日��,已累計(jì)清理發(fā)掘出土各類遺物1368件(組)��,其中包括紙文書和木簡(jiǎn)861件����、陶器12件、銅器44件�、鐵器27件、木器270件�����、石器29件�、骨器44件、角器40件����、皮革2件���、紡織品16件、草編器22件�����、其它1件�����。

麻鞋

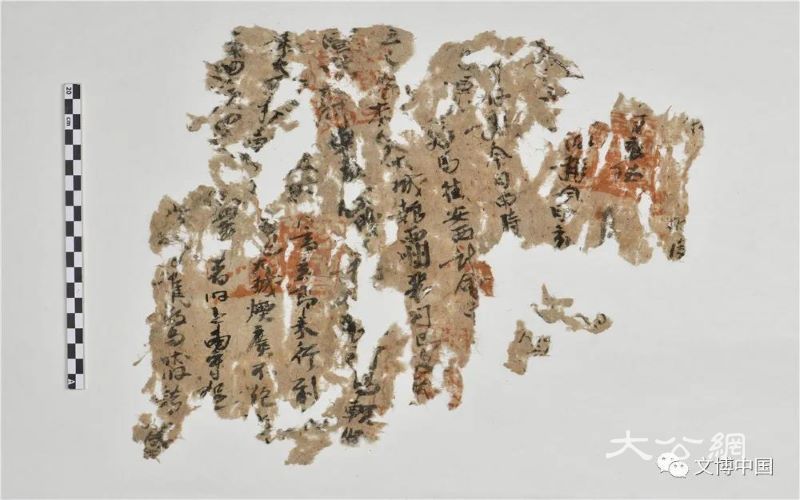

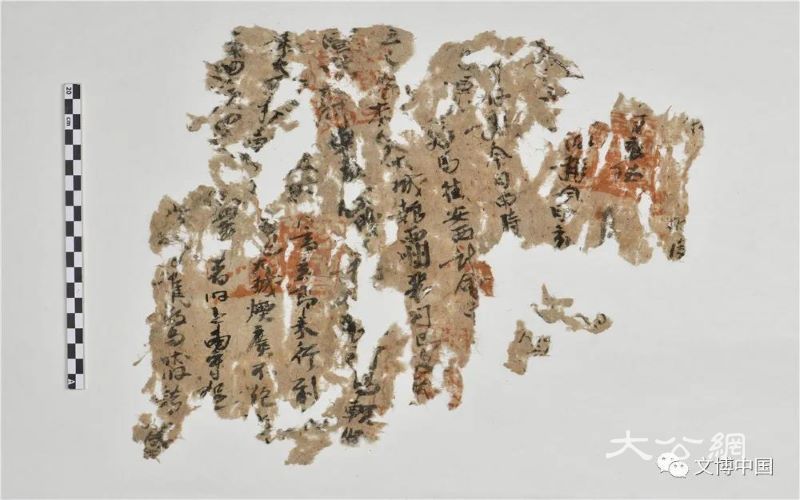

遺址中出土的這批紙文書��、木簡(jiǎn)是近年新疆考古發(fā)掘出土數(shù)量最大的一批唐代漢文文書資料�����。文書內(nèi)容豐富��,涉及軍事�����、政治���、經(jīng)濟(jì)���、文化等諸多方面,其中軍事文書數(shù)量最多���,許多內(nèi)容尚為國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)��,填補(bǔ)了相關(guān)領(lǐng)域空白���。

唐殘文書為入大城報(bào)西州裴司馬等事

為全面揭露遺址信息,克亞克庫都克烽燧遺址考古發(fā)掘積極邀請(qǐng)動(dòng)物����、植物、冶金���、紡織等多學(xué)科參與��,對(duì)出土各類遺物進(jìn)行科技考古檢測(cè)分析�����,獲得許多重要發(fā)現(xiàn)�����。

三�、主要收獲

克亞克庫都克烽燧遺址考古發(fā)掘是新疆境內(nèi)首次對(duì)烽燧遺址進(jìn)行的主動(dòng)性考古發(fā)掘項(xiàng)目,通過連續(xù)兩年田野工作�,克亞克庫都克烽燧遺址考古發(fā)掘取得重大收獲,入選2019年度“考古中國”絲綢之路重大項(xiàng)目成果�。

克亞克庫都克烽燧遺址的發(fā)掘?qū)α私馕饔蛱拼婃?zhèn)建置的構(gòu)筑方式和結(jié)構(gòu)布局,提供了新的參考資料���;明確了烽燧修筑年代為唐代�;確定克亞克庫都克烽燧遺址為唐代“沙堆烽”故址���,同時(shí)也是一處游弈所治所���;文書中還新發(fā)現(xiàn)了“通海鎮(zhèn)”“榆林鎮(zhèn)”“麻澤鎮(zhèn)”“掩耳守捉”“焉耆守捉”“橫嶺烽”“慳泉烽”“蘇累鋪”“黑河鋪”等不同級(jí)別軍事機(jī)構(gòu)及“樓蘭路”“焉耆路”“麻澤賊路”等軍事防御線路,填補(bǔ)了唐代安西四鎮(zhèn)之一焉耆鎮(zhèn)下軍鎮(zhèn)防御體系歷史文獻(xiàn)的空白�,實(shí)證了唐王朝對(duì)西域的有效管轄和治理。

克亞克庫都克烽燧考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)

考古發(fā)掘揭開了深埋流沙1200多年的秘密����,生動(dòng)再現(xiàn)了唐代戍邊將士軍旅生活的場(chǎng)景,為深入研究唐代軍政制度提供了寶貴實(shí)物資料�����,同時(shí)也將極大促進(jìn)敦煌吐魯番學(xué)�、文獻(xiàn)版本學(xué)、書法藝術(shù)史等學(xué)術(shù)領(lǐng)域的研究���,對(duì)傳承中華文化基因�����,凝聚中華民族共同體意識(shí)具有十分重要的意義����。

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)