如果說情感是音樂的靈魂�,那指揮便可以看作是整個(gè)樂團(tuán)的靈魂�。

一場演出,指揮在臺(tái)上只發(fā)揮了2%���,剩下的98%都是在臺(tái)下���。只有下的功夫足夠多,足夠?qū)I(yè)�,才能更好地融入一支樂團(tuán)、做好一場演出����,充當(dāng)好靈魂的角色。

文| 馬偉花

編輯| 郭楊

圖片| 受訪者提供

01.

熱愛音樂����,也熱愛生活

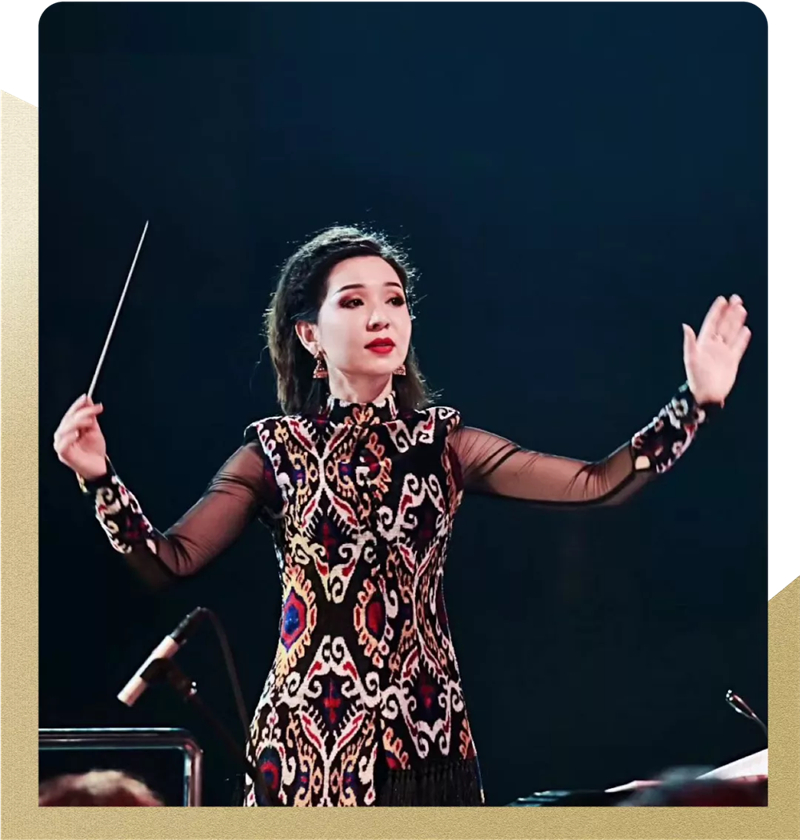

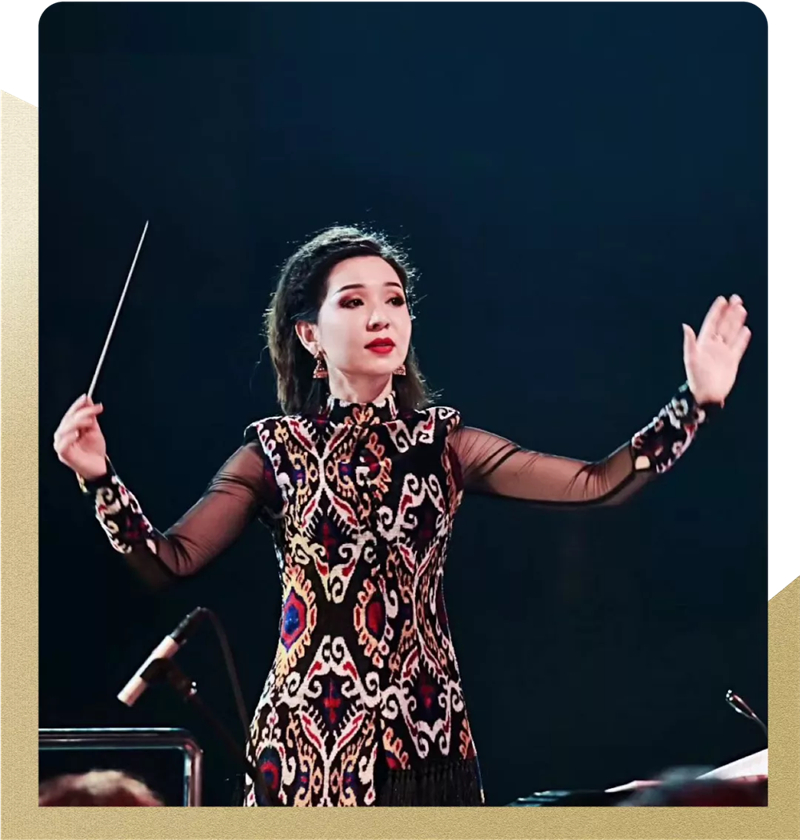

今年9月份,新疆首部民族管弦樂清唱?jiǎng) 镀咸咽炝恕吩谧灾螀^(qū)文化館盛大開演。舞臺(tái)上�,一個(gè)背對著觀眾�,身著民族風(fēng)旗袍、手持指揮棒的纖細(xì)身影����,引起了很多人的注意。

即使看背影����,也能感受到指揮的力量。隨著她手中“魔法棒”的起承轉(zhuǎn)合�����,音樂時(shí)而高亢��,時(shí)而低緩����。到了激昂的部分,她也沉醉其中跟著旋律一起擺動(dòng)�,直至秀發(fā)飄散,整個(gè)人幾乎要“飛”進(jìn)音樂里�����。

最后一個(gè)音符落下,她放下?lián)P起的雙手�����,轉(zhuǎn)過身來����。燈光打在她的臉上,勾勒出清秀的面龐—— 實(shí)在令人有些詫異�,很難將眼前這個(gè)嬌小溫婉的女人和剛才演奏中豪放有力,甚至有點(diǎn)“不顧形象”的指揮聯(lián)系在一起���。

她叫努爾巴納·依明�,是一名指揮家��。

《葡萄熟了》排練最緊張的時(shí)候�,巴納常常記不起來其他,完全沉浸在音樂的構(gòu)思里�����,有時(shí)候睡到半夜突然想到演奏哪里有問題���,她就立馬爬起來記下����。

但是拋開指揮家這個(gè)身份,巴納覺得自己不過是個(gè)“做了指揮的普通人”�。

她愛旅游、愛追劇���,空閑的時(shí)候陪著女兒練琴,或者和全家一起出去燒烤小聚�����,偶爾也約上閨蜜逛街下午茶�����。在她的朋友圈里�����,除了演出劇照大多都是與家人�、朋友享受生活的合照。

在她看來��,這種短暫的離開音樂的時(shí)間夾縫里,是她為自己保留的一次放空���。她熱愛音樂����,也同樣熱愛生活����。

02.

在音樂中成長

成長,并不是一蹴而就的����。

2008年,在烏茲別克斯坦的某個(gè)小會(huì)場里����,臺(tái)上70多名樂手有序地準(zhǔn)備,觀眾席越來越滿�,而這場演出的指揮在幕后緊張地哭了起來。這是巴納的首演�,卻不是第一次因?yàn)樽鲋笓]哭。

巴納的父親是一名黑管演奏家����,從小就在音樂熏陶下長大的巴納8歲就開始學(xué)習(xí)鋼琴����。從新疆藝術(shù)學(xué)院附中鋼琴專業(yè)畢業(yè)后��,抱著“自己創(chuàng)作音樂”的理想���,她只身去到烏茲別克斯坦國立音樂學(xué)院學(xué)習(xí)作曲指揮�。

初到他國的憧憬�、新奇被語言不通、飲食差異和遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的孤獨(dú)淹沒得所剩無幾 ����。“那段時(shí)間我經(jīng)常一個(gè)人偷偷哭���,盼著回家���。在路上走的時(shí)候,頭上飛過一只鳥�,我會(huì)盯著它發(fā)呆。在想這只鳥會(huì)不會(huì)是從新疆飛過來的��,如果能成為一只鳥就好了�����。”

專業(yè)學(xué)習(xí)也沒有一開始想象的那么簡單。老師非常嚴(yán)格���,生起氣來甚至?xí)さ魧W(xué)生的譜子����,巴納常常在挨罵中練習(xí)����。“最夸張的時(shí)候是我在宿舍背譜子,看到老師打來的電話會(huì)立馬站直接聽�����。”

“因?yàn)閴毫μ?�,體重從58公斤降到了43公斤���,比新華字典還厚的譜子背了不知道多少本���。哭也是家常便飯�����,但是喜歡又好強(qiáng),我就覺得既然選擇了無論如何也得學(xué)出點(diǎn)樣子���。”這是巴納的堅(jiān)持��。

壓力慢慢成為動(dòng)力�,讀研究生時(shí)�����,巴納毅然決然地選擇了最難的歌劇交響樂指揮����。沒過幾年新疆民樂團(tuán)成立�,樂團(tuán)老師找到了巴納,希望她加入到發(fā)展新疆民族音樂的事業(yè)中����。

“新疆民樂確實(shí)需要更多的年輕人才加入進(jìn)來。”沒有多想��,畢業(yè)后她就回到了新疆��,第二天便入職了 。

好在有學(xué)歌劇交響樂的基礎(chǔ)�����,指揮民樂對于巴納來說并不是什么難事��。真正的難點(diǎn)在于了解新疆民族樂器的特點(diǎn)�,以及與民樂團(tuán)成員的協(xié)調(diào)配合。更重要的是如何發(fā)揮出橋梁�����、靈魂的作用���,將新疆民樂更好地呈現(xiàn)出來���,表達(dá)出獨(dú)屬這片土地的民俗情感。

前幾年��,新疆民樂團(tuán)常去其他省市演出����,“臺(tái)下的觀眾非常熱情,他們都很喜歡新疆的民族音樂���,演奏完一直鼓掌讓我們繼續(xù)����。后來沒辦法,我們謝幕兩三次才退場���。”那時(shí)候����,巴納為自己是一名指揮����、為新疆民樂而感到驕傲。

03.

指揮是一個(gè)樂團(tuán)的靈魂

如果說情感是音樂的靈魂��,那指揮便可以看作是整個(gè)樂團(tuán)的靈魂�����。

一場演出�,指揮在臺(tái)上只發(fā)揮了2%�����,剩下的98%都是在臺(tái)下。

“每一場音樂會(huì)���,指揮都需要做非常龐雜的準(zhǔn)備工作�����。從拿到樂譜開始�,演奏員只用練好自己的那一部分��,而指揮每一個(gè)聲部的譜子都要熟記于心����。”巴納說,這只是最基本的�����,怎么排練��、選用什么樂器����、情緒如何變化等等都要靠指揮不斷去想,無數(shù)次地排練才能最終成就一場完整的音樂會(huì)。

“作曲家就像是一個(gè)廚子�����,演奏員便是各種配菜����,而指揮的工作就是擺盤。如何讓一道菜品在保留色香味俱全的同時(shí)�,以精致、悅?cè)说臉幼映尸F(xiàn)出來���,還能久久令人回味�,對于指揮來說��,才是真正要下功夫的地方�����。”

為了做好一場演出�����,她需要與作曲溝通音樂的情感�����,有時(shí)還得實(shí)地采風(fēng)了解民俗風(fēng)情���,與演奏員建立信任也極為關(guān)鍵��。

“指揮與樂手不是領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系����,而是一種雙向選擇�����。”在音樂界��,指揮棒常常被看作是整個(gè)樂團(tuán)的大腦��,但是演奏員是否認(rèn)可手握大腦的人�����,是由指揮的專業(yè)度等各方面決定的���。

2016年��,巴納參加香港中樂團(tuán)指揮大師班����。連日的高強(qiáng)度訓(xùn)練下,在五十多個(gè)來自世界各地的指揮家中����,她被樂團(tuán)演奏員評(píng)為《我最喜歡的指揮》第三名。

巴納認(rèn)為��,指揮專不專業(yè)��,走上臺(tái)的那一刻演奏員就能看出來��。只有下的功夫足夠多�,足夠?qū)I(yè),才能更好地融入一支樂團(tuán)�����、做好一場演出����,充當(dāng)好靈魂的角色。

04.

每一場演出都是獨(dú)一無二的

巴納記不清自己指揮了多少場音樂會(huì)����,當(dāng)我問她有沒有哪一場特別難忘����,她回答我:“舞臺(tái)沒有大小�,每一場演出都是獨(dú)一無二的���。”

盡管前期規(guī)劃��、排練工作困難重重��,總是一地“雞毛”�����,但是每當(dāng)音樂響起����, 她就沉浸其中享受這“最美妙的一刻”�����。

“每次拿到一個(gè)新譜子�,那些讀出來干巴生硬的話��,靠音樂傳達(dá)出來立馬就變得優(yōu)美動(dòng)聽��。經(jīng)過不斷地排練��,六七十人的樂團(tuán)一齊演奏�,每一個(gè)音符都是鮮活的����,它們在展示生命,每一個(gè)音符的流出���,仿佛臺(tái)下的聽眾都在靜候傾訴�。 ”巴納認(rèn)為����,這就是音樂的魅力。

舞劇《永不消逝的電波》在上海演出時(shí)���,巴納去到了現(xiàn)場���。“我從來沒想過自己作為觀眾,會(huì)為一場舞劇哭得撕心裂肺���。”作為指揮家�,她覺得自己“沒能干成什么大事”,也正是因?yàn)檫@樣�����,她才能完全屬于音樂���,所獲得的快樂也是純粹的。

她說:“能夠全心全意做自己喜歡的事�,這就是我最大的幸福。”

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)